手にしたのは、墨田区観光協会発行の1枚のパンフレット。

先日、両国駅前にあるNORENの中の観光案内所でいただきました。

パンフレットには「鐘ヶ淵・向島マップ」と書かれています。

面白そうなので、このエリアにある12の神社を巡ってみます。

スタート地点は、東武線の曳舟駅

東武亀戸線に乗って曳舟駅にやってきました。

駅の周辺はパッとしない街ですが、乗換駅としては様々な路線があって便利な駅です。

駅を降りて、いきなり道に迷ってしまいました。駅前の道にしては、細くて路地裏のような道だらけです。国道6号線に出るだけと甘く見てました。

ゴールの駅は、2駅先の鐘ヶ淵駅。長い人生の中で、一度も踏み入れたことが無い駅です。

睦稲荷神社

睦稲荷神社の所在地:墨田区東向島2丁目22

曳舟駅から数分のところにあるのが、睦稲荷神社です。

googleマップでは、「睦稲荷社」と表記されています。

写真の鳥居は、国道6号線のところにあるので、直ぐに見つけることができました。

小さなお稲荷さんですが、ちゃんと由緒書きがあります。

大正13年に、寺島村の村民が相寄り建立。大正14年に伏見稲荷の御分霊を勧請した。

以後、当地の鎮守として尊崇されてきたそうです。

社殿は、東向島2丁目睦町会事務所の真ん前に鎮座しています。

秋葉神社(向島秋葉神社)

秋葉神社の所在地:墨田区向島4丁目9-13

国道6号線(水戸街道)から少し奥に入っただけなのに、緑豊かな神社がありました。

googleマップでは、向島秋葉神社と表示されます。

秋葉神社は、江戸時代に火伏せの神として信仰を集めました。

墨田区観光協会のパンフレットによれば、見どころは6基の石灯籠だそうです。

境内の御由緒書きより、

「昔この地を五百崎(いおさき)の千代世の森と言い千代世稲荷大明神が祀られていた。草創は正応2年(1289年)と伝える。」以下長いので端折ると

江戸時代の初めに、善財という僧が秋葉大神の神影を刻み、社殿に納めていなくなった。

元禄の初めに葉栄という人物が、この社を詣り利益を得たので、元禄15年に秋葉稲荷両社として社殿を造営。明治元年に秋葉神社に改称。

新編武蔵風土記稿では、「秋葉千代世稲荷合社」と記述されています。

秋葉神社の狛犬と灯篭

鳥居の裏にいた古そうな狛犬は、顔や胴体の一部分が欠けてしまって残念な状態です。

奉納年の書かれた部分も石が剥がれ落ちています。

社殿の前の狛犬は、どうみても昭和以降の奉納です。

下の写真に灯篭が2つ写っていますが、左側が「松平甲斐守吉里の室、源頼子が1741年に奉納」とか、大名や奥方が奉納した灯篭ばかりです。

ただ残念なことに、灯篭は見ていても面白くない(個人的な感想です)ので、説明書きを読んで「へー」とか「ほー」とか言って楽しそうにするのが一番。

本殿の右横にあるものは、何でしょう?

建造物の形から察すると、本殿のようです。

昔使っていた本殿なのか、どこかで使わなくなった神社を移築したのか...

高木神社

高木神社の所在地:東京都墨田区押上2丁目37-9

大きな鳥居があります。

鳥居の前は、割と細い道なので、鳥居に近すぎて、全体が収まり切れない写真しか撮れません。

こちらの神社には、高木神社 公式ホームページがあります。

鳥居を入ったところに御由緒書きがあります。

鏡のような金属板に文字を書いたもの、周りの景色が映りこんで読みずらい。

写真を撮れば、案内板を映しているのか自撮りしているのか分からない写真が出来上がります。

応仁2年(1468年)の創祀と伝えられており、旧 寺島新田の鎮守として尊崇されてきました。

古くは「第六天社」と呼ばれていましたが、明治時代初期に、高木神社と改めた。

高木神社の名称は、御神祭の高皇産靈神の別名が「高木の神」であることから来ている。

高木神社の手水鉢

良い味が出ている手水鉢だったので、思わずシャッターを切りました。

水鉢は、安政4年(1857年)の奉納。

竜の口は、年代物ではなく、平成の時代です。

高木神社の狛犬

神社で左右の狛犬を見比べてください。

今まで見てきた狛犬と何かが違うことに気が付くはずです。

ヒントは口の形。

こちらの狛犬も古いもので、弘化2年(1845年)。

奉納者なのか、白鼠屋藤七と名が刻まれています。

結び石

御祭神の高皇産靈神(たかみむすびのかみ)から来ていると思います。

「結び(むすび)」や「おむすび」に関係するものがありました。

こんなユニークな石がいっぱいあります。

飛木稲荷神社

飛木稲荷神社の所在地:墨田区押上2丁目39−6

墨田区観光協会のパンフレットでは、エリア外になってしまいますが、高木神社の近くに飛木稲荷神社があることが分かったので、寄り道していきます。

神社の入り口は、隣接する圓通寺の敷地に面してます。

新編武蔵風土記稿にも記載されてますが、江戸時代まで、飛木稲荷神社は圓通寺持ちでした。

境内には、神社の由来にもなった、御神木の大銀杏の木があります。

樹齢は500~600年と言われ、墨田区内で一番の古木と言われています。

境内に由来書きの看板が出ています。

「言い伝えによると、暴風雨の際にイチョウの枝が飛んできてこの地に刺さりました。いつの間にか亭々とそびえたので、時の人が異常であるとして稲荷神社を祀ったと言われます。飛木稲荷の名は、ここからおこったものです」

創建は応仁2年(1468年)と言われてますが、それより前と思われる。

明治時代の地図から、このあたりが請地という集落であったことが確認できます。

新編武蔵風土記稿の請地村の項に、「稲荷社。村の鎮守なり。銀杏の老木、以前は隣村 寺嶋の耕地にありしか」と記述があります。

面白いのは、先ほどの高木神社と目と鼻の先なのに、村が違うということ。2つの神社が村境に建っていたということなんです。

拝殿前の狛狐

前足に比べて、後ろ足が妙に細い狛狐でした。

一の鳥居の方に鎮座する狛狐は、昭和29年の奉納でしたが、拝殿前のこちらは新しそうです。

飛木稲荷神社 奥社稲荷神社

奥社とは何とは思いましたが、境内の掲示板には

境内社のひとつとして 奥社稲荷神社 祭神は本社に同じ と書かれてました。

飛木稲荷神社の境内社 日枝神社

新編武蔵風土記稿では、末社 山王と記載されていたのが、こちらの日枝神社。

末社にしては、かなり立派な社殿です。

社殿横に施された木彫りが見事。

乾徳稲荷神社(立ち入り不可)

乾徳稲荷神社の所在地:墨田区押上2丁目15-1

出ました、本日最初の立ち入り不可の場所です。

一般開放する日があるのでしょうか。ネット上では、中に入って写真を撮られている方が見受けられます。また、神社の横に参拝される方に向けた注意書きらしきものも見えます。

観られないということが分かっただけで良しとしましょう。先を急ぎます。

正一位稲荷神社(個人持ち)

正一位稲荷神社の所在地:墨田区向島4丁目24−21

手作り感あふれる稲荷神社です。間違いなく個人持ちの稲荷神社。

まるで表札のように鳥居の左横に「喜代川」。但し、門柱に刻まれた奉納者の氏名とは違うようです。

答えが見つからないので、先に進みます。

白髭神社(東向島)

白髭神社の所在地:墨田区東向島3丁目5-2

天歴5年(951年)、近江国の白髭大明神を勧請したのが起こりとされている神社です。

かなり由緒ある神社なので、古いもの大好きな私としては、期待が高まります。

こちらの神社には、白髭神社 公式ホームページがあります。こちらの情報も加味しながら境内を見て回ります。

ホームページには、「旧寺島町にあたる「東向島・墨田・堤通・京島・八広・押上」地区の氏神様として 地元の人々に支えられてきました」とあります。

折角なので、新編武蔵風土記稿で寺嶋村を調べてみます。

「寺嶋村附持添新田」という名称で記載があります。東西16町、南北20町というので結構大きな村です。寺嶋村には、白髭社(稲荷社、諏訪社)と大六天社が2つあったと記載されてます。

大六天社の内ひとつは高木神社、もうひとつが長浦神社。

社殿は放火により焼失したため、1992年の再建だそうです。残念。

白髭神社は隅田川七福神巡りのひとつになっています。(白髭神社は寿老神)

七福神巡りをしようとお考えの方は、土日にすることをお薦めします。

幼稚園を併設しているお寺さんがあり、平日は時間帯により境内に入れません。

白髭神社(東向島)の狛犬

墨田区登録文化財の狛犬です。

文化12年(1815年)の奉納。

白髭神社(東向島)の石灯籠

端っこにひっそり置かれている石灯籠。

嘉永2年(1849年)の奉納。

白髭神社の境内社 諏訪神社

ホームページに「明治40年には氏子内の諏訪神社を合祀しています」と記述があります。

また新編武蔵風土記稿の白髭社のところに、「元三大師の立像の左右に諏訪、稲荷を安置」、「諏訪社、稲荷社」という記述があります。

新編武蔵風土記稿にあった諏訪社とは別物の諏訪神社が、こちらの社殿なのでしょうか?

正直、新編武蔵風土記稿の記述とホームページにある明治40年の合祀、現実の関係が呑み込めません。

白髭神社の境内社 水神社、三峯社

何の神社か分かっただけマシと思って先に進むことにします。

下稲荷神社(下茂稲荷)

下稲荷神社の所在地:墨田区墨田2丁目3-8

googleマップや江戸時代の地図では、下稲荷神社と表示されます。

こちらの神社には、神社名を示すものは一切ありません。

実は、墨田区観光協会が作ったパンフレットには、「下茂稲荷」として紹介されています。

墨田区観光協会のパンフレットには、こう書いてあります。

「下総通りと上総通りの分かれ道にあり、火伏せ稲荷とも呼ばれた」

周辺道路は、パンフレットにあるような分かれ道にはなっていません。

別の場所に「下茂稲荷」があるのではと、必死に調べました。

出てきた答えは、

「下茂」と書いて「しも」と読みます。

つまり、同じ神社なのに「下茂稲荷神社」と書いたり「下稲荷神社」と書いたりするようです。

さて、新編武蔵風土記稿の登場です。

隅田村の項に、下記の記述があります。

稲荷社二宇。一は三才稲荷、一は下稲荷と称す。ともに多聞寺持ち。

隅田川神社

隅田川神社の所在地:墨田区堤通2丁目17−1

団地の入り口にある鳥居から団地の間を抜けた後、東白髭公園を通っていくと隅田川神社が現れます。

巨大な団地と、隅田川や高速道路に挟まれた空間に鎮座しています。

場所柄か、滞在中に参拝者を見掛けることもなく、高速道路を通る車の音だけがする神社でした。

墨田区観光協会のパンフレットより

「亀に乗った水神が浮洲に上陸し、隅田川総鎮守の神になったと言われている。水神社とも呼ばれ、狛犬ならぬ狛亀が鎮座。」

東京都神社庁のホームページによれば、

「御鎮座の年代は未詳。墨田の鎮守、船頭や荷船仲間に広く深く信仰されていた。明治五年に隅田川神社と改称。」とある。

新編武蔵風土記稿では、隅田村の項に「水神社」という記述とともにご神体が龍神だったことが書かれている。

ネットの情報では、昭和50年に区画整理と高速道路の拡幅工事で移転したが、社殿は、江戸時代に造営されたものを、現在でも使っているとのこと。

良く今まで維持されてきたと感心。

拝殿が元治元年(1864年)、本殿が安政5年(1858年)の造営だそうです。

亀が一対鎮座してます

こういうのを何て言うのだろう。

狛犬ならぬ、狛亀?

神牛ならぬ、神亀?

見た目は、ガメラ。

阿・吽みたいに、2つの亀に表情の違いは見つけられません。

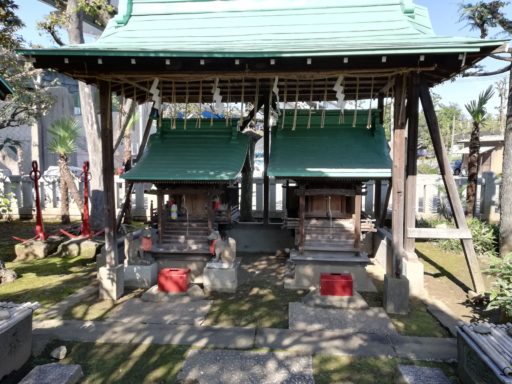

隅田川神社の境内社 三財稲荷神社、若宮八幡宮

境内社が複数あります。

写真の2社には、神額が掛かっていました。

左から、三財稲荷神社、若宮八幡宮でした。

三財稲荷って、若しかして、三才稲荷のことでしょうか。

三才は、地名(小字名)です。

これから向かう香取神社よりも更に北側にあった集落ですが、荒川放水路の開削工事により、その大部分が消失しました。明治の地図には、三才稲荷らしき神社がありますが、時代が進むと川の中に...

隅田川神社の境内社 3連の祠

3連の祠ですが、良く見ると木札に毛筆で何か書いてあります。その場で、文字が読めたのが左と中央。

中央が「金神社」、左が「栗島社」でした。

右側は、写真に撮って帰り自宅でチェック。「天神社」と読めました。

祠の両隣に、それぞれの神社に合わせた石碑も建っています。読めない文字ばかりですが...

天神社の説明だろうと思われる石碑は「元●屋天満宮」(●は読めず)との記載がある。

ネットの情報から「元関屋天満宮」と書かれていると思われる。

隅田川神社の境内社 祭神は不明

左から少し大きめの祠。祭神は全く分かりません。

中央の祠には、石造りの亀が鎮座。参拝者に削られたようで、無残な姿をしています。

右の小さな祠も、詳細不明です。

観光協会のサイトによると、境内に「石亀」や船の錨など、水や船に関係するものが祀ってあるという。

もしかすると、中央の亀が、その「石亀」?

稲荷神社(屋敷神)

稲荷神社の所在地:墨田区墨田2丁目7−1

本日2つ目の立ち入ることが出来ない神社です。

マンションの敷地内にありました。

大きな道路を渡るために、信号のある所まで大回りしてやって来たのに...

今日は、歩数は、それ程でもないのに妙に疲労感がある歩き旅になっています。

信号待ちの回数が多いせいでしょうか。

稲荷神社(個人持ち)

稲荷神社の所在地:墨田区墨田5丁目7−5の隣り

googleマップを頼りに細い路地を入ったところにあったのが、こちらの稲荷神社。

敷地の状況から、神社の右横にある商店に関係する稲荷神社と判断しました。

香取神社

香取神社の所在地:墨田区墨田5丁目31−13

多聞寺の隣にあったのが、香取神社です。

びっくりするのは、参道が完全に駐車場になっていて、神様の通り道がありません。

なんじゃコリャっと、思わず声が出ます。

神輿蔵と一体化した社殿のようです。神額と鳥居が無ければ気が付かない場所にあります。

私なんか、最初、横にある赤いお稲荷さんが、香取神社の社殿かと思ってました。

新編武蔵風土記稿の多聞寺の項に、香取社と稲荷社が境内にあったと記述がありました。

香取神社の境内社 稲荷神社

境内社は、見た目から稲荷神社と判断しました。

ゴールの鐘ヶ淵駅へ

折角なので、少し大回りして、旧鐘紡工場跡や墨田区総合運動場の方を歩いてみました。

只々、広い運動場が道路の左右に広がるばかりで、面白みは無かった...

ゴール地点の鐘ヶ淵駅は、上り線ホームと下り線ホームが改札内で繋がっていません。

改札を入る前に、乗り場を確認しなければならないところに面白みを感じます。

東京なのに、ずいぶんとローカルな感じが良いです。

旧鐘紡工場跡や墨田区総合運動場の方を歩くのではなく、駅周辺を散策した方が面白かったかも。

今更ですが、反省。